あるべきところにあるべきものがない敗戦直後の生活の中で、テキ屋のつくったヤミ市は、それ自身が法とはどこかで対決せざるを得ない運命を背負っていた。

1940年代末、庶民の生活が少し落ち着きを取り戻し、物が市場に出回るようになると、ヤミ市は消えていかなければならない。そして、それが消えていく先には、1950年6月の朝鮮戦争が待っていた。

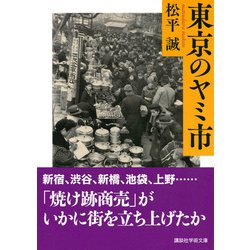

松平 誠 著 「東京のヤミ市」より抜粋。

不思議なもので、かつて「ヤミ市」だった場所にはいくら時間が経っても拭いきれない泥臭さと胡散臭さが漂う。

私は天邪鬼のせいか世の中のスマート化とクール化に逆行するように、そうした街に何故か惹かれてしまう。

その日も怪しさと小洒落た感が入り混じった伊勢崎町モール内を歩き、老舗の古本屋に入った。

するとヤミ市フェアーだったのか、単なる偶然なのか、前回紹介した「東京の異界 渋谷円山町」と本書「東京のヤミ市」が並ん売られていた。

私は両方購入し、伊勢崎モールから黄金町にある創業40年の老舗喫茶店「TAKEYA」まで歩き、店に入った。

店内は全体的に煤けて薄暗く、年老いた二匹の雌猫がカウンターの上を自由に歩き回っている。

この辺が危険地帯だった時の面影を残す喫茶店のカウンター席に私は腰掛け、古本屋でもらった白いビニール袋から本書を取り出して、ページを開いた。

本は読む場所によって読み方が大きく変わる。ここは、この手の本を読むには最高のロケーションだ。

本書ではヤミ市が誕生した1945年から、物資が市場に安定供給されるようになってヤミ市が衰退し始める1950年までの様子を歴史、建築、人物、カストリやヤミ市で出される寿司やフランス料理などのレシピ、ヤミ市を支えるインフラ、娯楽など様々な角度から詳しく調べ、そこで生活する人々の目線で描かれている。当時を知る調査書として、またルポタージュとしても読むことができる内容だ。

そもそもこの「闇(ヤミ)市」とは、焼け野原と瓦礫の山となった戦後の東京で駅前や強制疎開地域をテキ屋達が勝手に陣取り、千葉や埼玉の農村や漁村から買い付けた農産物や海産物をゴザの上に並べて始まった、青空市場である。

戦後の統制経済の時代。生活物資は政府が定めた公定価格で売り買いされていた。

だが、多くの生産者は、公定よりも高く買ってくれるブローカーに卸していた。

農家ばかりでなく、この前まで国のために奉公していた軍人や軍需工場で働く工員らも、倉庫に眠る物資を横流していたのだから市場になどで回るわけがない。

そんな訳で公定(マルコウ)の物資は需要に対して品数、量とも圧倒的に足りなかった。

一般の市場に流れない商品はすべて「闇(ヤミ)」と言われ、それらは官憲の目を逃れる運び屋によって新宿、渋谷、新橋、有楽町、上野、池袋駅前の青空市場「ヤミ市」へと運ばれ、法外な値段で売られていた。やってる事は今の転売と同じだ。

ヤミ市には、食料品、衣料品、日用雑貨、電気機器、酒などの生活物資の他、麻薬や拳銃などのキナ臭いもの、軍人の勲章や紫綬褒章などの国から与えられた勲章まで売られていた。

誰もが、なりふり構わず、売れるものはなんでも売って、今日を生きるための糧を手に入れ、生き延びようと躍起になっていた。

やがて社会が安定し市場に商品が安定供給されるようになると、生活を支えていたヤミ市は徐々にその役目を失い、半グレ化して煙たがられる存在となった。

朝鮮戦争が始まり、笠置シヅ子の「買い物ブギー」が発売された1950年6月以降になると殆どの「ヤミ市」は強制的に解体された。

「ヤミ市」には、なりふり構わず、必死に生き抜こうとする醜悪な力が満ちていた。その力が私を惹きつけるのかもしれない。

2020年の春頃、コロナの影響で不安に駆られた人々がマスクと消毒液を買い占めたせいで全国の薬局からこれらの商品が一斉に姿を消した。

あの時、不安に駆られた人間が取る行動の愚かしさ、浅ましさ、凄まじい忘却ぶりと、なりふり構わぬ力強さの中に戦後「ヤミ市」の面影を見た気がした。

生きるために醜悪さを全肯定して立ち上がったのが「ヤミ市」だ。

不安の中で人々がなりふり構わず生きようとする様を「梅崎春生」は短編小説「蜆」のなかで以下のように語っている。

日本は敗れたんだ。こんな狭い地帯にこんな沢山の人が生きなければならない。

リュックの蜆だ。満員電車だ。日本人の幸福の総量は極限されてんだ。

一人が幸福になれば、その量だけ誰かが不幸になっているのだ。

ちょうどおっさんが落ちたために残った俺たちにゆとりができたようなものだ。

俺たちは自分の幸福を願うより、他人の不幸を願うべきなのだ。ありもしない幸福を探すより、先ず身近な人を不幸に突き落とすのだ。

俺たちが生物である以上生き抜くことが最高のことで、そのほかの思念は感傷なのだ。

ボタンを握った屍体と、啼く蜆と、舌足らずの女房と、この俺と、それは醜悪な構図だ。

醜悪だけれども俺は此処で生きていこう。

梅崎春生「蜆」より抜粋。

そこには生き抜くことだけを最上とした、ヤミ市で生きる人々の醜悪な姿がある。

その姿は醜く、逞しく、美しい。

そんなヤミ市で生きぬく人々の生活や店の様子や地域を仕切る統治体制、そして盛況から衰退までの様子が本書では詳しく書かれている。

薄暗い喫茶店でこの本を読みながら「ヤミ市」に思いを馳せ、現代の街の中にその面影を求めて、再びほっつき歩く。

今の日本の閉塞感を打破するために必要なのは、綺麗事や正論ではではなく、先進国としての虚飾を脱ぎ去って、もう一度「ヤミ市」に立ち返るしかないだろう。

みんなが互いの顔色を伺い、右に倣えの時代はもう終わった。

ヤミ市の住人のように、個人が自分の裁量で、ストリートスマートにしぶとく、あざとく、生きてゆくしかない。

どう転ぶかわからぬコロナ禍に、そして来るべき災害や大不況に備えて本書から「ヤミ市」のサバイバル術を学ぶことにしよう。