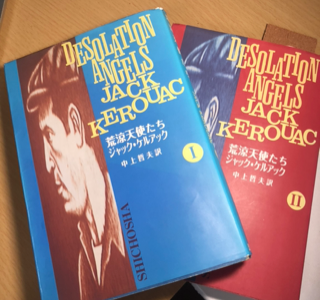

今回紹介する本は「路上」を書いたジャックケルアックの「荒涼天使たち」。

この本は著者自身が巡った放浪の旅と、彼を取り巻くビートニク作家達が各地で繰り広げるどんちゃん騒ぎを書き綴った自伝的小説。

あらすじは、ジャックケルアックが金を稼ぐために山火事監視員という山の頂きにある監視小屋から双眼鏡で周囲の山々を見渡し、山火事が起きていないかを監視する仕事に就くことから物語は始まる。

周りを自然に囲まれ、人と交わることもほとんどない孤独で退屈な環境で彼は数ヶ月間過ごす。

数ヶ月後、山火事監視員の任期を終えてまとまった金を手にした彼は山を降り、ギンズバーグやグレゴロリーコーソやニールキャサディーなど、ビートニク作家がいるサンフランシスコへヒッチハイクで向かった。

サンフランシスコでは仲間と連れ立って連日どんちゃん騒ぎを繰り広げ、サンフランシスコに飽きると1人無蓋貨車に飛び乗ってウィリアムバロウズがいるメキシコへ、次いで船に乗ってモロッコのタンジールへ行き、行く先々で仲間と合流しどんちゃん騒ぎが始まる。

そんな生活にも飽き、ホームシックになった彼は再び船旅でパリ、ロンドンを回ってニューヨークに着く。

ニューヨークに戻りしばらく大人しく暮らしていたケルアックだったが、再び放浪熱が再燃し、今度は母親を連れてバスでニューヨークからサンフランシスコ、メキシコへとアメリカを横断し、またまたニューヨークの家に戻るとこで終わる。

1994年夏

「荒涼天使たち」は社会人1年目の1994年の5月1日に出版され、私は出版と同時にすぐ買ったから、おそらく初任給で最初に買った本になる。

私は本を購入してすぐ読んでみたが、感覚の流れに任せて書き綴る無作為散文の文体についていけず、途中で投げ出し、そのままその年の夏休まで放って置いた。

夏休みになり映画を観に都内の映画館へ向かう電車内で暇つぶしに読もうと「荒涼天使たち」1巻と2巻を持ち込み車内で読んでいた。

最初は読みづらかったが、あまり意味を考えず文章の語感とリズムに乗せて言葉を追っていると、ストーリーや情景が頭に流れ込んで来た。

夢中になって読み進めていたら、本来なら乗り換えで降りるはずの横浜をとっくに通り過ぎ、気がつけば終点の東京駅だった。

こうなったら続きが読みたくて映画どころではなく、東京駅から東海道線に乗り換えると席に座り、そのまま夢中になって続きを読んだ。

しばらくすると熱海で降ろされた。腹が減ったから一旦改札を出て熱海駅前のマックに入り、ハンバーガーを齧りながら夕方まで読み続けていた。

マックを出て東海道線に乗って再び読み続け、乗り換えたりしながら西へと向かい夜に浜松についた。

帰るのも面倒だから、浜松のケンタッキーで閉店間近まで読み続け、その日は駅前のカプセルホテルに泊まった。

翌朝、東海道線に乗って帰るつもりでいたが、ろくに確認せずに乗り込んだらそのまま西へ行ってしまった。面倒だから引き返さず、ひたすら西へと向かい、私は鞄から本を取り出し、続きを読み始めた。

そのまま乗り続けて大阪、神戸を通り過ぎ、夜遅くなって姫路に着いた。電車賃を払ったらじゃら銭しか残らず、金を下ろそうにも夜だからどこのATM 閉まり、泊まる金がない。

仕方なく深夜、姫路の街を歩いていると在来線の線路に当たり、その線路に沿って歩いていると何という駅だったか忘れたが、鄙びた木造の駅舎があった。

ここを今夜の寝床にと駅舎に忍び込むと先客のホームレスらしきおっさんが高鼾をかいていた。私もおっさんに倣い、木製のベンチに横になった。

硬くてなかなか眠れなかったが、ようやくベンチの硬さに慣れ、ウトウトしかかった時にホームレスのおっさんがゴソゴソ動く音で目が覚め、おっさんから「あんちゃんも駅に人が来る前に出るように」と言われ駅舎を離れた。

夜明け前の姫路の街を彷徨い、明け方近くに姫路駅側のマクドナルドに着いた。

マックが開くのを待って、開店と同時に入店しATMが使える時間になるまでコーヒー1杯で何時間も粘った。

本を読もうと思ったが、腹が空きすぎてとても本を読む気になれなかった。私はひたすら空腹に耐え、数分おきに時計を気にしながら時間を潰した。

銀行が開くと、急いで金を下ろし、再びマックにもどり朝マックのソーセージマフィンを頬貼った。後にも先にも、マックがこれほど美味いと思ったことはなかった。

そのまま、テーブルに突っ伏して眠っていた。起きてから風呂に入りに、駅の側にあった温泉施設で風呂に入ってりあれこれしているうちに夕方になった。私は再び電車に乗り、本を読みながら西を目指した。

途中、駅の立ち食い蕎麦屋でうどんを啜り、また電車に乗って本を読み続けた。

ようやく読み終えた時は夜になり、広島の手前まで来ていた。

広島に着いたらすでに22時を過ぎており、この日は泊まるところがどこも一杯だった。

しばらく繁華街を彷徨い、街の中心街から郊外に出ると、いい感じに大きな公園があった。

ベンチの周りは植え込みに遮られ、ベンチが街頭の光に照らされることもなく、通りから見えないから野宿にはちょうどいい。

時刻は深夜を回っていたが、眠くなかったので私は外灯の下にあるベンチに腰掛け、もう一度本を読み返していた。

すると、何人もの男が私の前を行ったり来たりを繰り返し、その度にチラチラ視られているような視線を感じた。

そのうちの1人がとニッコリしながら「こんばんは」と声をかけて近づいてきた。

そして私の隣に腰掛け、膝を寄せてきたので、以前にドブ板のバーで飲んでいるとゲイ兵が隣に腰掛けてきて太腿の内側を触ってきたのを思い出し、とっさに立ち上がってその場を離れた。

場を離れてから目を凝らして周囲の茂みや街灯がないベンチを見ると何やら影がモゾモゾと蠢いていた。

「これはあかん!」と思い、慌てて公園を飛び出した。どうもその公園は「発展場」のようだった。あんなところで一晩いたら、翌朝のう○こが太くなっていただろう。

結局、冬場のホームレスのように夜通し歩き回って夜をやり過ごし、始発と共に大阪方面の電車に飛び乗った。

大阪に着くと、カプセルホテルに泊まり大浴場で汗を流し、棺桶のようなカプセルに潜り込んで泥のように寝た。

一度も起きることなく早朝目が覚め、ホテルを出た。

腹拵えに夫婦で切り盛りしている茶店に寄って、ピザトーストとコールスローサラダのセットとフレンチブレンドのコーヒーを頂いた。

熱くて苦味の効いたコーヒーを飲んで目と体を覚まし、茶店を後にするとそのまま大阪城へ向かった。

大阪城に行く目的はお城見学ではなく、大阪城公園にあった「たこ焼き屋」でたこ焼きを食べる事だった。

そこのたこ焼き屋を訪れたのは「ポートピア81」がやっていた頃だから8歳の頃。

子供の頃、私はたこ焼きやお好み焼きなどの粉物が嫌いで、殆ど口にしなかった。

その日は大阪城の観光次いでに親に連れられ、そこのたこ焼きを嫌々食べたのだが、食べてみたらこれが美味いのなんの。

こんな美味いたこ焼きを食べたことがなかった。その当時私が食べていたタコ焼きは、うどん粉でタコを包んだような代物で、食感はブヨブヨしていて、おまけに味がなく、ソースをつけないと不味くて食えてものじゃなかった。

そんなたこ焼きしか知らない私にとっては、ここのたこ焼きは衝撃だった。すっぴんでタコ焼き6個をあっという間に平らげ、上の前歯の裏を火傷した。

それから10年以上経ち色々たこ焼きを食べて来たが、大阪公園内のたこ焼き屋を超えるたこ焼きに出会えなかった。

私は、うる覚えの記憶を頼りに大阪城公園をしばらく彷徨っていると平屋建ての茶屋のような店がありのぼりに「タコ焼き」と書かれていた。試しに店に入りたこ焼き6個入りを頼んで一口食べたら、まさに子供の頃に食べたあの「たこ焼き」だった。

あまりの美味さに慌てて食べたら、また上の前歯の裏側を火傷した。

もう一皿頼んでしこたまたこ焼きを食ってから適当にお城を周り、午後2時頃、再び鈍行に乗って大阪を後にした。

帰りは暇つぶしになる本がないし、おまけに今までの座りっぱなしが祟り、尻っぺたの坐骨付近にオデキが出来ていた。それが座面に当たるととても痛い。ケツがこんな状態だから何時間も座ってられず、これ以上座ったらケツの肉が腐ると思い、耐えかねて京都で降りた。

京都の新幹線乗り場に駆け込んでダメ元でチケットを購入したら運良く下りのチケットが買えた。自由席で当然座れず、ずっと立ちっぱなしだったが、ケツが痛くて座れない自分にはちょうど良かった。

そのまま新横浜まで行き、横浜から横須賀線に乗って衣笠駅に着いた。

帰路の横須賀一衣笠駅間の長いトンネルを抜けると、遠くに衣笠駅前にあるパチンコ屋のネオンがテカテカ輝いていた。

いつもパチ屋しかない鄙びた駅だと見下していたが、その時はテカテカ輝くパチ屋のネオンが灯台の燈のように出迎えているように見えた。私は「やっと帰ってきたんだなー」と思い安心した。

家に着くと泥のように眠った。

「荒涼天使たち」を読むのに5日かけ、横須賀-広島間を往復した。

思い出といえば読書と野宿とゲイパークと大阪のタコ焼きしかない。普通に家や茶店で読んでいた方がよっぽど楽だし安く済んだし、ほとんど意味のない放浪だった。

26年前の夏、当時は向かない職種について、全く仕事に興味がわかず、家に帰ると本ばかり読んでいた現実逃避の日々だった。あの頃は現実から目を逸らし、此処でない何処かを求め、自分でない誰かになろうとしていたのかもしれない。

2020年夏

26年経った同じ8月、コロナのせいで外出や旅行が自粛となり、治療院も暇だったこともあって再びAmazonでこの本を購入し読み返してみた。

30を過ぎた辺りからジャックケルアックの作品に対する見方が大きく変わり、憧れの放浪が「冒険」から「失意の彷徨」に変わり、読後感も「興奮」からケルアックに対する「憐憫の情」へと変わっていった。

特に「路上」以降の作品を読むと行間からは不満や失意が漂い、読み終わった後は必ずなんとも言えない虚しさに襲われた。

そう感じる理由を探すように今回「荒涼天使たち」を読み返した。

すると彼の中でケルアックの心の中で「転換」が生じたと思われる箇所が見つかった。

しかしながら僕が前に《完全な転換》と呼んだ偉大なチャンスがわが人生で起こったのはこの旅でだったのだ、それは冒険という若々しくて勇敢な感覚からこの世界全体での体験に対する完全な嫌悪への転換だった、全六感の激変だった。・・・・・

そしてかつてと同じ感覚がぼくにもどってきた、すなわち世界を避けよ、それは無数の埃と退屈にすぎない、そして結局なんの意味もないのだ。だけど代わりに何をすべきなのだ? (荒涼天使たち 2巻 p126)

にわかケルアックファンの勝手な解釈だが彼が言っている「冒険という若々しくて勇敢な感覚」とは主客の分離も知識の介入もなく、西田幾多郎がいうところの「純粋経験」なのではないかと思われる。

純粋経験とは「直接経験」と同義語で、自分の意識状態を直下に経験したその瞬間においては、まだ主観も客観もなく、知識とその対象とは全く合一している最も純粋な状態のことで、簡単に言うと雑念なく事実をあるがままに受け入れている状態。

彼はこのような意識体験を理想とし、その体験をそのまま書きまくることを作家としての理想としていたのかもしれない。

彼は作中理想とする生き方を以下のように語っていた。

いたずらに行動するよりも瞑想する人間としての生き方、古い中国の道教の「何もしないことをなせ」(無為)という教え、それはあれやこれの《現代》世界の狂った怒号飛び交う行動追及者たちの只中のいかなる世捨て人の情熱よりもそれ自身美しい生き方なのだ(荒涼天使たち2巻 P12)

だが作家がものを書くには、まず作家の知識や憶測や思想と言った視点があり、それを軸に世界を観察し、作家の腕で物語として仕上げる。これは直接経験(純粋経験)とは逆の間接経験になる。

経験を書き記そうと意識した途端、純粋経験は失われ、体験は納品書や財務諸表のように味気ないものになる。

作家の才能はその切り取られた味気ない体験を言葉の魔力で命を吹き込み、純粋経験に近づけるのだが、その恩恵を受けるのは残念ながら読者だけで、当の作家の目にはそれがどんなによく書けていてもパチモノとしか写らない。

恐らくケルアックは作家の性として体験を書かずにはいられないが、書こうとすればするほど「純粋経験」からは遠ざかっている事を感じ、不満を募らせていたのかもしれない。その不満がある日「世界全体での体験に対する完全な嫌悪」へと転換したのかもしれない。

晩年、彼は表舞台には姿を表さなくなり、友人たちとの付き合いも殆ど断ち、孤独のうちに47歳でこの世を去った。

26年前の夏、つまらない仕事とつまらない毎日にうんざりしていた社会人1年目の私は「荒涼天使たち」だけ携えて鈍行電車に乗り込み、夢中になって読んでいるうちに西へ西へと向かい、結局5日かけて浜松、大阪、姫路、広島を回った。

あの頃はただ放浪に憧れ、冒険譚やビートニク作家達の乱痴気騒を自由と勘違いしていた。

26年経ってケルアックが亡くなった47になってから「荒涼天使たち」を読み返すと、彼にとって放浪や乱痴気騒や書くことは、心の解放ではなく、懊悩を深めるだけでしかなかった事が伺える。皮肉にも彼が山中に抱える懊悩が腹に響く強いビートとなって作品に深みと重厚さを与えている。

放浪を扱った作品は世に腐るほどあるが、ケルアック以外のものはエピソードの羅列でしかないから年を取ると単に読まなくなるだけだが、彼の作品は年を追うごとに作品に対する捉え方や感じ方が変わり、何度読んでも発見があるから、時々読みたくなる。